树知道自己的一天阅读理解答案

浏览: 次

更新于:2025-01-18 回答:爱度老师

◆整理诗化意象

(1)请按要求回答问题。

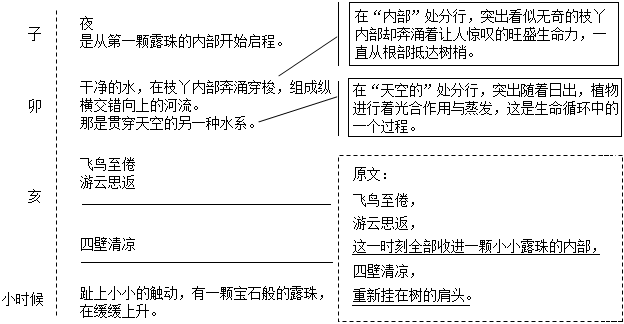

①树的十二时辰,也是万物经历盛衰的十二时辰。请你根据文章内容,将导图中的横线处补充完整。

②文章画线处,树认为人类是自以为是的。请结合上下文,选择树桩图中合适的一类人分析其原因。

◆揣摩诗化语言

(2)本篇散文具有浓郁的诗化色彩,分行建构是诗歌最显著的形式特征。请参考示例,将原文画线句分行,并结合整首诗阐述理由。

◆解读诗化结构

(3)本文采用十二时辰逐时记录的方式,请结合链接材料及文本推测作者的意图。

链接材料:

十二时辰来自先民对大自然、天象人事的观察积累。“人定”等名称是古人给这十二个时辰起的诗意之名,或描绘天地一景,或阐明起居作息的道理,指引人们顺天时而为,接地气而活。

◆探究诗化视角

(4)古今文人沉潜草木,染草木之气,得人文之心。请关注叙述视角的转变,比较分析材料一、二和《树知道自己的一天》,探究“草木心”内涵。

参考答案:

(1)①:①一一脱落 ②重挂树肩 ③干涸了(消失了)

②树之所以认为人类是自以为是,是因为人往往按照自己的意愿进行改造,丝毫不顾及自然本身的和谐。如喷农药的人,他的目的是消灭害虫让树更好地生长,可是伤害了树的朋友,破坏了生存的和谐;又如移树的人,他想把树移到城市美化环境,但是也违背了树的意愿,让它远离土地。

(2)示例:在“全部”或“小小”处分行,形成对比,以表明露珠虽小,却是旺盛生命力的承载与表现;在“重新”处分行,强调突出经过一天的循环,露珠重新回归树的肩头,表现生命的生生不息。

(3分)本文按照十二时辰逐时记录的方式,符合人们的认知规律,便于读者理清文章的思路;其次,由链接材料可知,十二时辰描绘天地一景,或阐明作息规律,指引人们顺应自然,表达作者希望人们顺应天时,与自然和谐共处。再者,逐时记录的编排结构放缓叙述节奏,能让读者感受到树对时间、对身边美好事物的重视。

(4)本题采用分层赋分的方式。

第一层级:综合理解材料一、二和材料三叙述主体的转变所带来的效果,理解“人”与“草木”之间的关联,由此推导“草木心”的发展与演变。

示例:材料一、二中,古人常以“人”为叙述主体,如《爱莲说》中,周敦颐看到荷花的外在特点,联想到君子高洁的品质。他们借用植物的自然属性,表达个人的情志;在材料三中,作者转变传统叙述视角,以树的角度观照世界,反思人与自然的关系,从而启示人们要尊重自然,与自然和谐共处。材料一、二中的“草木心”蕴含文人本身的情志,材料三中的“草木心”是文人对草木本身生命的尊重。草木已经超越自然属性,成为人类认识自然、认识自我的载体。叙述视角的转变,体现了人从关注自我到关怀自然、关怀生命的发展。

第二层级:综合理解材料一、二和材料三叙述主体的转变所带来的效果,理解“人”与“草木”之间的关联。

示例:材料一、二中,古人常以“人”为叙述主体,如《爱莲说》中,周敦颐看到荷花的外在特点,联想到君子高洁的品质。他们借用植物的自然属性,表达个人的情志;在材料三中,作者转变传统叙述视角,以树的角度观照世界,反思人与自然的关系,从而启示人们要尊重自然,与自然和谐共处。材料一、二中的“草木心”蕴含文人本身的情志,材料三中的“草木心”是文人对草木本身生命的尊重。

第三层级:综合理解材料一、二和材料三叙述主体的转变所带来的效果。

示例:材料一、二中,古人常以“人”为叙述主体,如《爱莲说》中,周敦颐看到荷花的外在特点,联想到君子高洁的品质。他们借用植物的自然属性,表达个人的情志;在材料三中,作者转变传统叙述视角,以树的角度观照世界,反思人与自然的关系,从而启示人们要尊重自然,与自然和谐共处。材料一、二中的“草木心”蕴含文人本身的情志,材料三中的“草木心”是文人对草木本身生命的尊重。

第三层级:理解材料一、二或材料三叙述主体的转变所带来的效果。

示例1:材料一、二中,古人常以“人”为叙述主体,如《爱莲说》中,周敦颐看到荷花的外在特点,联想到君子高洁的品质。他们借用植物的自然属性,表达个人的情志。

示例2:在材料三中,作者转变传统叙述视角,以树的角度观照世界,反思人与自然的关系,从而启示人们要尊重自然,与自然和谐共处。

心标教育公众号

心标教育公众号 心标教育APP

心标教育APP